Durante la Segunda Guerra Mundial, los 14.5 millones de trabajadores de los Estados Unidos estuvieron a la altura del desafío y respondieron al llamamiento del presidente Roosevelt para construir el «arsenal de la democracia». Los trabajadores apoyaron al país y se comprometieron a suspender las huelgas y los paros durante la guerra, lo que hicieron con pocas excepciones.

Los controles de precios habían estado en vigor durante la guerra y, en gran medida, los sindicatos aceptaron voluntariamente el estancamiento de los salarios para apoyar el esfuerzo bélico. Pero después de la guerra, los Boilermakers y todos los trabajadores asalariados tuvieron un nuevo enemigo: la inflación. Los bienes que no estaban disponibles o que habían sido racionados durante la guerra volvieron a estar disponibles, pero a un alto costo y con un rápido aumento de los precios. Sólo en 1946, los precios de diversos productos aumentaron un 18%. El costo de los alimentos se disparó un 34%.

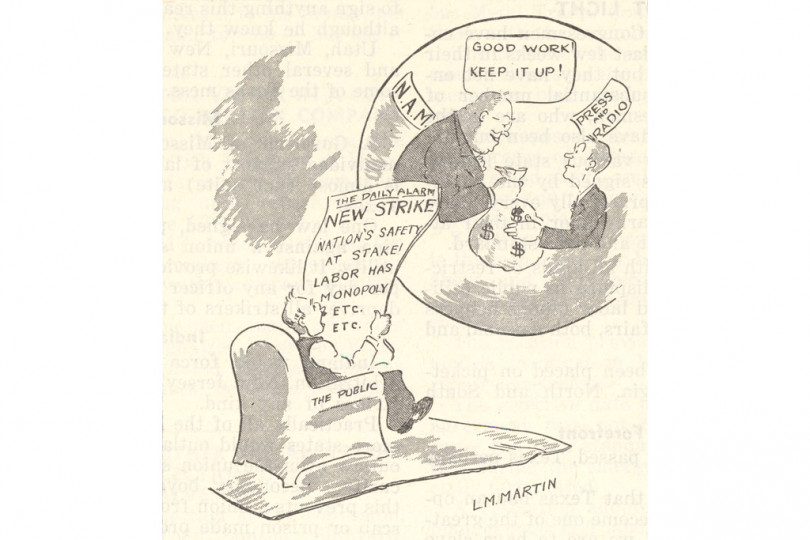

Los trabajadores sencillamente no podían vivir de sus ingresos a menos que sus salarios aumentaran para ponerse al día con la inflación. Así que, cuando las negociaciones fracasaron, fueron a la huelga. En 1946 se perdieron más días de trabajo por paros laborales que en los seis años anteriores, ya que los trabajadores utilizaron su poder para exigir aumentos salariales. Y el Congreso, con su aliado, la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), enfureció ante las huelgas y paros de los trabajadores.

La gente clamaba por más bienes al mismo tiempo que los miembros de los sindicatos hacían huelgas para conseguir mejores condiciones, lo que creó una percepción pública negativa de las huelgas de los trabajadores. El frenesí de los medios de comunicación por la infiltración del comunismo en los sindicatos también impulsó el sentimiento antisindical. Esto abrió la puerta para que los empresarios codiciosos y sus amigos, los republicanos antisindicales que dominaban el Congreso, hicieran leyes para debilitar los sindicatos.

Mientras se estudiaban varios proyectos de ley para limitar el poder de los trabajadores, el peor de todos fue aprobado por el Congreso y se convirtió en ley: la Ley Taft-Hartley. Había muchas partes terribles de esta ley que aún hoy perjudican a los sindicatos, siendo una de las más atroces la prohibición del «taller cerrado». Esto abrió la puerta a las leyes de derecho al trabajo (más bien descritas como derecho a trabajar por menos) que permitían a los trabajadores no sindicados beneficiarse de los contratos y las protecciones sindicales sin afiliarse al sindicato, ni pagar cuotas.

Pero ese no fue el único aspecto de este golpe contra los sindicatos. Taft-Hartley separó a los trabajadores en clases, excluyendo a los supervisores y a los contratistas independientes. También permitió a los empresarios solicitar una elección de certificación sindical, socavando la capacidad de los trabajadores y los sindicatos para controlar el momento de una elección. La ley Taft-Hartley también estableció el derecho patronal para hacer operaciones contra las campañas de organización de los sindicatos, allanando el camino para lo que vemos hoy en día con las reuniones de audiencia cautiva y otras tácticas nefastas que las empresas utilizan para paralizar las campañas de reconocimiento de los sindicatos.

Los poderes antisindicales en Estados Unidos lograron erosionar lentamente el poder sindical, ya que la densidad de los sindicatos entre los trabajadores descendió del 35%, en las décadas de 1940-1950, al 10% en la actualidad. La buena noticia es que los trabajadores tienen un gran poder cuando se unen para la acción colectiva. En Estados Unidos aumentó la organización en muchas industrias, especialmente desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Con una comprensión renovada del poder de la solidaridad, ha llegado el momento de que el movimiento sindical crezca.